Intervención basada en el Concepto Bobath en una paciente con hemiparesia. Campos-Díaz P. ISSN 2215-5562. Rev. Ter. Julio-Diciembre del 2025; Vol. 19 N°2: 89-103.

REPORTE DE CASO

Intervención basada en el Concepto Bobath en una paciente con hemiparesia derecha y afasia post-EVC isquémico: un estudio de caso

Intervention based on the Bobath Concept in a patient with right hemiparesis and aphasia after ischemic stroke: a case study

Título corto: Intervención basada en el Concepto Bobath en una paciente con hemiparesia.

Autor: Pablo Cesar Campos-Díaz1.

Filiación: Fisioterapeuta independiente, Instructor Bobath IBITA, San José, Costa Rica.

Autor de correspondencia: Pablo Cesar Campos-Díaz, correo electrónico: paca_78@hotmail.com

Forma de citar: Campos-Díaz PC. Intervención basada en el Concepto Bobath en una paciente con hemiparesia derecha y afasia post-EVC isquémico: un estudio de caso. Rev Ter [Internet]. 2025;19(2): 89-103.

Financiamiento: ninguno.

Conflicto de interés: ninguno.

Rev. Ter. Julio-Diciembre del 2025; Vol. 19 N°2

Fecha de envío: 10 de junio del 2025.

Fecha de aceptación: 7 de julio del 2025.

Abreviaturas: ACV, accidente cerebro vascular; APA’s, ajustes posturales anticipatorios; CHOR, contractual hand orientation response; COM, centro de masas; MBCP modelo de práctica clínica Bobath; STJ, articulación subastragalina,

Resumen

Este estudio de caso describe la evaluación y tratamiento de una mujer de 60 años, ama de casa, quien sufrió un evento cerebrovascular isquémico en 2018, resultando en hemiparesia derecha y afasia. Se abordó su rehabilitación mediante el Concepto Bobath, con énfasis en el control postural, alineación, locomoción y movimiento selectivo, en un contexto de objetivos funcionales específicos y participación activa de la paciente. Después de 7 sesiones en 3 semanas, la paciente mostró mejoría funcional: pasó de 14 a 20 puntos en la Escala de Tinetti y disminuyó el tiempo del test Get Up and Go de 39 a 33 segundos.

Palabras clave: concepto Bobath, hemiparesia, neurorrehabilitación, control postural, ACV, marcha.

Abstract

This case study describes the evaluation and treatment of a 60-year-old homemaker who suffered an ischemic stroke in 2018, resulting in right hemiparesis and aphasia. Her rehabilitation was approached using the Bobath Concept, with an emphasis on postural control, alignment, locomotion, and selective movement, within a context of specific functional goals and active patient participation. After 7 sessions in 3 weeks, the patient showed functional improvement: she went from 14 to 20 points on the Tinetti Scale and decreased the time of the Get Up and Go test from 39 to 33 seconds.

Key Words: Bobath concept, hemiparesis, neurorehabilitation, postural control, stroke, locomotion.

Introducción

El accidente cerebrovascular (ACV) constituye una de las principales causas de discapacidad en la población adulta a nivel global, afectando significativamente la movilidad, el equilibrio, la independencia funcional y la calidad de vida de quienes lo padecen1. Las secuelas motoras, sensoriales y cognitivas derivadas de un ACV requieren intervenciones terapéuticas especializadas que consideren la reorganización neural y los principios contemporáneos del control motor como base para la recuperación funcional2.

En este contexto, la fisioterapia neurológica desempeña un rol esencial en la rehabilitación post-ACV, mediante la implementación de procesos de evaluación individualizados, análisis del movimiento funcional y estrategias de intervención orientadas a la recuperación del movimiento eficiente, selectivo y significativo para el paciente3. EEl Concepto Bobath es un enfoque terapéutico inclusivo e individualizado orientado a optimizar la recuperación del movimiento y el potencial de las personas con patologías neurológicas, fundamentado en las ciencias contemporáneas del movimiento y las neurociencias4. Este concepto ha sido ampliamente utilizado en este ámbito como un enfoque clínico que integra el análisis del movimiento, la facilitación terapéutica y el razonamiento clínico como pilares fundamentales del tratamiento5.

El análisis de casos clínicos representa una herramienta valiosa para profundizar en la comprensión del proceso terapéutico, evaluar la aplicación práctica de modelos como el Modelo de Práctica Clínica Bobath (MBCP), y reflexionar críticamente sobre los resultados funcionales alcanzados a partir de intervenciones contextualizadas3,5. El presente reporte de caso expone la intervención fisioterapéutica realizada en un paciente adulto con secuelas de ACV isquémico, destacando la evolución clínica, los razonamientos terapéuticos implicados y los resultados funcionales obtenidos como aporte a la práctica clínica y al desarrollo del conocimiento en el campo de la neurorehabilitación.

La incidencia mundial del ACV ha aumentado considerablemente en las últimas décadas, en parte debido al envejecimiento poblacional y al aumento de factores de riesgo como la hipertensión, la diabetes, el sedentarismo y el tabaquismo. Según datos del estudio Global Burden of Disease 2019, en ese año se registraron aproximadamente 12,2 millones de nuevos casos de ACV en todo el mundo, lo que representa un problema de salud pública de gran magnitud1. En Latinoamérica la incidencia muestra elevada variabilidad según el país y el método de estudio, aunque resulta claramente mayor que en muchas regiones de ingresos altos. Así lo demuestra un meta-análisis que incluyó datos hasta 2020, y encontró una incidencia agrupada de 255 casos por 100 000 personas-año (IC 95% 217–293), con mayor frecuencia en hombres (261) que en mujeres (217); sin embargo, un análisis más amplio reportó una tasa anual de primer ACV de 119 por 100 000 habitantes (IC 95 % 95,9–142,1), reflejo de la heterogeneidad de los estudios en la región6.

En Costa Rica la incidencia del ACV ha mostrado una tendencia al incremento en la última década. Según Pabón-Páramo7, la tasa bruta anual fue de 70,6 casos por 100 000 habitantes en 2009, aumentando a 88,6 por 100 000 en 2019, evidenciando un crecimiento sostenido en la ocurrencia de nuevos eventos cerebrovasculares.

Descripción del caso

Se trata de una mujer de 60 años, casada, madre de familia y ama de casa. Vive en una casa de dos plantas, donde duerme en el segundo piso. Antecedentes de hipertensión arterial y angina. En 2018 sufrió un ACV isquémico con compromiso del hemicuerpo derecho y afasia. Recibe apoyo familiar. Su motivación gira en torno a la recuperación de la marcha funcional y el uso del miembro superior derecho.

Desde la valoración inicial los objetivos de la paciente eran: (i) mejorar la calidad de la marcha, (ii) mejorar el apoyo monopodal sin hiperextensión de rodilla y (iii) usar el miembro superior derecho de forma funcional.

Evaluación clínica

El MBCP proporciona un marco estructurado que guía la evaluación y el tratamiento de personas con secuelas neurológicas, integrando tres componentes fundamentales: el análisis del movimiento funcional, la facilitación terapéutica y el razonamiento clínico. Este modelo permite al fisioterapeuta identificar señales clínicas relevantes, formular hipótesis de intervención y tomar decisiones terapéuticas basadas en la calidad del movimiento, los objetivos del paciente y su contexto funcional, en concordancia con los principios de la Clasificación Internacional del Funcionamiento (CIF)3. En este estudio de caso se emplea el MBCP para describir de forma sistemática el abordaje fisioterapéutico de una mujer con hemiparesia y afasia post-ACV isquémico, dentro del marco del Concepto Bobath. Esta estructura permite analizar y justificar cada componente del tratamiento, facilitando una comprensión profunda del proceso terapéutico y aportando evidencia clínica sobre la efectividad de intervenciones centradas en la recuperación del movimiento típico, el control postural y la participación funcional del paciente3.

En el presente caso clínico, el análisis funcional del movimiento reveló alteraciones significativas en los tres componentes del MPCB: control postural, rendimiento sensoriomotor y secuencia de movimientos. Se observó hipertonía reactiva ante la anticipación motora, dificultades en la alineación de los segmentos corporales y presencia de respuestas asociadas, especialmente durante las transiciones posturales y la marcha. La paciente mostró una limitada capacidad para mantener el centro de masa dentro de los límites de estabilidad, lo que afectó la eficiencia del movimiento y generó patrones compensatorios. Estos hallazgos guiaron la intervención hacia la optimización del control postural y la recuperación de patrones de movimiento más selectivos y funcionales.

En el análisis de la marcha, se identificó una disminución en la longitud de zancada y en la velocidad de desplazamiento, evidenciada mediante la prueba de marcha de 10 metros. La paciente presentaba ausencia de contacto inicial con el talón derecho, rotación pélvica posterior y compensaciones notorias, como la flexión lateral del tronco, lo cual refleja un patrón de locomoción ineficiente, limitado por alteraciones en el control postural y la disociación de movimientos. El contacto inicial del talón es fundamental en la marcha funcional, ya que activa el sistema vestibular —particularmente la mácula del utrículo—, lo cual facilita la planificación y anticipación del siguiente paso8. Además, este contacto desencadena respuestas extensoras a través del estiramiento del tríceps sural9,10, promueve la extensión y carga sobre la primera articulación metatarsofalángica, favoreciendo la fase de propulsión11, y mejora la alineación corporal al inicio de la fase de apoyo12.

En el análisis del miembro superior derecho se identificó una subluxación glenohumeral acompañada de pobre control selectivo y presencia de movimientos compensatorios del tronco, especialmente durante tareas funcionales. Se observó un déficit sensoriomotor significativo, manifestado por la aparición de reacciones asociadas durante la locomoción y los cambios posturales. Estas alteraciones comprometen la integración del miembro superior dentro del esquema corporal, limitan su participación en tareas de soporte o equilibrio, y reflejan una falta de modulación postural eficiente.

Diversos estudios han demostrado que el uso terapéutico del miembro superior afectado, incluso en ausencia de movimientos voluntarios precisos, puede modular el tono postural, mejorar la percepción de la línea media y activar vías ventromediales implicadas en el control axial, como el tracto reticuloespinal3. Estrategias como el contacto funcional ("light touch") y el enfoque Contactual Hand Orientation Response (CHOR) ofrecen estimulación sensorial relevante para el sistema nervioso central, lo cual puede favorecer la reorganización cortical y la mejora del equilibrio8,9.

Evaluaciones funcionales: se pasaron las pruebas de Tinetti y de de Get up and go. La prueba de Tinetti13 es una herramienta clínica utilizada principalmente para evaluar el equilibrio y la marcha en adultos, con el fin de identificar el riesgo de caídas. Esta escala se divide en dos componentes: uno que valora el equilibrio (con un puntaje máximo de 16) y otro que evalúa la marcha (con un máximo de 12), alcanzando una puntuación total de hasta 28 puntos, y se interpreta de la siguiente manera: ≤18 puntos: alto riesgo de caídas, 19-23 puntos: riesgo moderado, y ≥24 puntos: bajo riesgo. Nuestra paciente obtuvo un puntaje de 14 puntos. Por otro lado, se aplicó la prueba de Get up and go14 en la cual el resultado fue de 39 segundos; esta prueba es una herramienta clínica simple y rápida utilizada para evaluar la movilidad funcional y el riesgo de caídas, especialmente en adultos mayores o personas con trastornos neurológicos. Consiste en medir el tiempo que una persona tarda en levantarse de una silla, caminar tres metros, girar, regresar y sentarse nuevamente. Evalúa aspectos como el equilibrio, la marcha, la velocidad y la capacidad para realizar transferencias, donde un tiempo menor a 10 segundos indica movilidad normal, mientras que tiempos mayores a 30 segundos sugieren un alto riesgo de caídas y dependencia funcional.

Intervención terapéutica

La intervención se desarrolló durante un periodo de tres semanas, con un total de siete sesiones distribuidas en días alternos, incluyendo una sesión adicional en la tercera semana. El abordaje clínico se estructuró a partir del análisis funcional del movimiento según el MPCB3, el cual permite integrar la evaluación del control postural, la secuencia del movimiento y la calidad sensoriomotora para fundamentar las decisiones terapéuticas.

La intervención se centró en la facilitación de funciones motoras clave como la transición de sedente a bipedestación, el control postural en estación de pie y la marcha. Se emplearon estrategias terapéuticas orientadas a la tarea, tales como el trabajo de “stand-down” para reforzar la sinergia extensora y preparar el primer paso4, la estimulación táctil plantar para modular el sistema sensorial y mejorar los ajustes posturales anticipatorios15, y la activación controlada del contacto inicial con el talón, clave para desencadenar respuestas vestibulares y extensores del miembro inferior9,12.

Asimismo, se facilitó la marcha con énfasis en la alineación activa del tronco y la pelvis, el control de la propulsión mediante carga sobre la primera articulación metatarsofalángica, y la transferencia de peso desde el hemicuerpo afectado. El miembro superior derecho fue incorporado mediante el uso terapéutico del contacto funcional (CHOR), promoviendo su integración en tareas posturales para reforzar la estabilidad proximal y la percepción corporal. Estas intervenciones favorecieron la recuperación de patrones de movimiento más eficientes y funcionales, alineados con los objetivos de la paciente.

1. Facilitación del control postural desde diversas posturas

Dentro del plan de intervención, se utilizó la posición en decúbito lateral izquierdo como entorno terapéutico específico para facilitar componentes funcionales del patrón de locomoción. Esta posición permitió promover la estabilidad postural activa del lado de apoyo (izquierdo), a través de la estimulación sensorial táctil y la modulación tónica del sistema vestibular de manera indirecta, mientras se facilitaban movimientos controlados y selectivos del lado contralateral (derecho). Este abordaje favoreció una mayor organización del esquema corporal y mejoró la percepción de la relación funcional entre una pierna en apoyo y una pierna oscilante, lo que es esencial para la marcha.

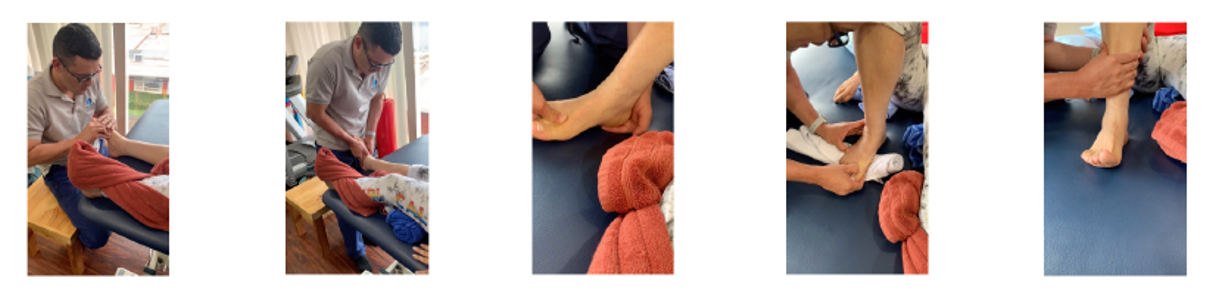

Desde el enfoque del Concepto Bobath, el trabajo en decúbito lateral crea una base de soporte estable que exige control activo del tronco y de la extremidad inferior del lado de apoyo, al tiempo que permite la activación selectiva de la pierna superior en un contexto que simula la locomoción. Este posicionamiento terapéutico facilita la extensión activa de cadera en cadena cinética cerrada y favorece el alineamiento estable mediante la estimulación de la presión plantar, integrando así componentes clave del análisis funcional del movimiento16. La intervención se estructuró bajo el MPCB, utilizando esta posición como un medio para contextualizar patrones locomotores y optimizar la calidad del movimiento en tareas funcionales posteriores como la marcha (ver figura 1).

Figura 1. Análisis de la Tarea. Paso de sedente a bípedo. Locomoción

Fuente: Elaboración propia, 2025.

Figura 2. Facilitación de la extensión de la cadera en decúbito lateral como preparación de la marcha.

Fuente: Elaboración propia, 2025.

Otro componente clave de la intervención fue el uso de la transición de sedente a bípedo como contexto terapéutico funcional (ver Figura 2). Esta posición permitió trabajar las oscilaciones pélvicas controladas en múltiples planos (anteroposterior, lateral y transversal), con el propósito de activar selectivamente la musculatura del core y facilitar la extensión axial del tronco, elementos fundamentales para lograr una alineación eficiente entre la pelvis y la caja torácica. Este alineamiento postural optimiza la estabilidad central, permite la modulación del tono postural y favorece la disociación del movimiento entre segmentos corporales, lo cual es esencial para la locomoción eficiente16,17,18.

Desde la perspectiva del Concepto Bobath, esta transición fue utilizada no solo como una tarea funcional, sino también como una oportunidad terapéutica para facilitar el control postural anticipatorio. El trabajo activo durante esta secuencia promovió la participación coordinada de la musculatura proximal del tronco y la pelvis (como el oblicuo externo, el espinal y los isquiotibiales proximales) antes del inicio del movimiento17. Además, se observó la inhibición bilateral del sóleo, liberando la extensión de rodilla y cadera, seguida por la activación de los dorsiflexores de tobillo como parte de la secuencia anticipatoria18,19. Este enfoque facilitó la transferencia activa de peso, la conciencia postural y la organización sensoriomotora necesaria para la marcha.

Se realizó un abordaje terapéutico específico para la activación selectiva de los músculos extensores de cadera, combinando este trabajo con la facilitación de inclinaciones pélvicas anterior y posterior controladas. Esta estrategia permitió modular activamente la relación entre la pelvis y los miembros inferiores durante la fase de apoyo de la marcha, promoviendo una integración funcional de los segmentos. Para ello, se aplicó facilitación manual en cadena cinética cerrada, con énfasis en la estabilidad del pie y en la activación coordinada de la musculatura glútea y lumbar, con el objetivo de reforzar la extensión activa de cadera durante la fase de postura.

Este patrón es esencial para el avance eficiente del centro de masa, la generación de impulso y la transición efectiva hacia la fase de oscilación. Desde la perspectiva del Concepto Bobath, el trabajo sobre la extremidad inferior en posición de decúbito lateral —donde se favorece la extensión en el lado de apoyo y la activación selectiva en el lado superior— permite contextualizar la relación entre pierna en apoyo y pierna oscilante en un entorno controlado16. Esta organización motora promueve una mayor percepción y control del movimiento en tareas funcionales como la marcha.

Como parte esencial del abordaje postural y locomotor, se realizaron intervenciones específicas en el pie y el tobillo, orientadas a optimizar la base de apoyo y mejorar la transmisión de fuerzas desde el suelo. Se trabajó en la alineación del retropié, priorizando la recuperación de la posición neutra de la articulación subastragalina (STJ), clave para permitir una movilidad funcional equilibrada entre la pronación y la supinación20. Se promovió también el control funcional del arco longitudinal interno, utilizando técnicas como el “short foot” —para activar la musculatura intrínseca plantar— y la eversión facilitada, que contribuyeron al reclutamiento selectivo del abductor del hallux, flexor corto de los dedos y peroneos, generando una base de apoyo más estable y activa.

Adicionalmente, se aplicó facilitación del movimiento accesorio del tarso y realineación articular mediante contacto guiado, para mejorar la movilidad entre las articulaciones intertarsales y tarsometatarsales. Estas técnicas buscaron no solo optimizar el posicionamiento estructural, sino también favorecer la conciencia postural desde la planta del pie, integrando información sensorial clave para el control postural. En ese sentido, se utilizó estimulación táctil plantar localizada alrededor del talón y el borde lateral del pie, la cual, según evidencia neurofisiológica, activa receptores cutáneos de adaptación lenta (Merkel y Ruffini) y propioceptores articulares y musculares, facilitando respuestas posturales reflejas como la activación del sóleo21,22.

Estas estrategias se complementaron con técnicas de distracción y deslizamiento anteroposterior del retropié, contribuyendo a liberar restricciones en el rango de movimiento en varo/valgo, así como a mejorar el equilibrio dinámico en bipedestación23,24. De esta forma, la intervención sobre el pie y el tobillo no solo apuntó a la biomecánica local, sino también a facilitar ajustes posturales globales, clave para la marcha funcional y segura (ver Figura 3 y Figura 4)

Figura 3. Trabajo del pie en supino.

Fuente. Elaboración Propia, 2025.

A pesar de la presencia de subluxación glenohumeral y de la limitada movilidad activa en el miembro superior derecho, se incorporó su uso terapéutico mediante estrategias sensoriomotoras basadas en CHOR. Esta intervención consistió en facilitar el contacto funcional de la mano afectada con superficies estables, como mesas o barras, permitiendo su integración activa en tareas posturales, incluso en ausencia de movimiento voluntario preciso. El contacto mantenido proporcionó una entrada sensorial significativa al sistema nervioso central, favoreciendo la percepción corporal, la alineación postural y la modulación tónica4.

Figura 4. Facilitación de la flexión de cadera a través del pie.

Fuente: Elaboración propia, 2025.

De forma complementaria, se aplicaron técnicas de “light touch”, que consisten en el contacto suave y constante de la mano sobre una superficie firme sin soporte de peso, lo cual ha demostrado ser eficaz para mejorar la estabilidad postural a través de la facilitación sensorial periférica25. Ambas estrategias promovieron la integración del miembro superior afectado dentro del control postural global, optimizando el alineamiento corporal y favoreciendo la disociación segmentaria durante la marcha y los cambios posturales.

5. Trabajo del control selectivo del tronco

Se aplicó movilización específica de la musculatura de la caja torácica, especialmente del compartimento costal superior, lateral y posterior, con el objetivo de mejorar la movilidad del raquis torácico, facilitar la rotación selectiva del tronco y permitir una mayor disociación entre la cintura escapular y la pelvis. Esta intervención se realizó desde posturas estables, utilizando contacto guiado y estimulación rítmica para promover el deslizamiento costovertebral y la expansión torácica funcional, cruciales para el ajuste postural dinámico y la eficiencia respiratoria en personas con hemiparesia.

Durante la transición de sedente a bípedo, se enfatizó la colocación adecuada de los pies por detrás de las rodillas, un elemento biomecánicamente clave para facilitar la activación sinérgica de los extensores de cadera y rodilla. Esta preparación postural inicial permitió alinear la cadena cinética inferior para una salida funcional, evitando el uso excesivo del tronco como estrategia compensatoria —una manifestación común en personas con hemiparesia— y promoviendo un patrón más eficiente de extensión axial (ver Figura 5). A través de facilitación manual proximal y ajustes visuales, se orientó al paciente hacia una transferencia de carga progresiva y controlada, optimizando el alineamiento corporal y la estabilidad central16,17.

Una vez en posición bípeda, el trabajo se centró en la transferencia activa de peso hacia el hemicuerpo derecho (afectado), integrando estímulos sensoriales específicos y la facilitación del contacto inicial del talón derecho. Esta intervención buscó activar el tríceps sural y el cuádriceps, esenciales para la fase de apoyo de la marcha, y mejorar el control dinámico del centro de masa (COM) dentro de la base de soporte12,18. Estas secuencias funcionales, aplicadas con precisión dentro del marco del Concepto Bobath, no solo facilitaron el movimiento disociado y la alineación segmentaria, sino que también promovieron una marcha más estable y simétrica.

Figura 5. Facilitación del paso hacia atrás

Fuente: Elaboración propia, 2025.

Durante el trabajo de facilitación de la marcha, se abordó de forma específica el patrón de oscilación de la pierna derecha, inicialmente caracterizado por una disociación deficiente, escaso control motor selectivo y presencia de hiperextensión de rodilla durante la fase de apoyo. Esta alteración comprometía la eficiencia del paso y aumentaba el riesgo de pérdida del equilibrio dinámico.

La intervención se inició con un enfoque en el control postural en bipedestación, promoviendo un alineamiento activo en estación de pie. Para ello, se emplearon estrategias como el light touch y el uso terapéutico del CHOR, herramientas útiles para reducir el balanceo postural y mejorar la percepción corporal26. Se facilitó la transferencia de peso hacia el hemicuerpo más eficiente mediante la activación del pie contralateral, y se promovió la descarga activa del lado menos eficiente, con el objetivo de modificar su alineación. También se trabajó la relación funcional entre el sóleo y los gastrocnemios, buscando una mayor activación excéntrica que permita un control más eficiente del COM durante el paso y la transición entre fases del ciclo de marcha.

En esta fase, se aplicaron técnicas como el paso hacia atrás (backward step) para optimizar la entrada sensorial desde el pie y el tobillo. El sistema nervioso central utiliza aferencias cutáneo-musculares plantares y articulares del tobillo como referencias clave para la orientación postural, especialmente en entornos cambiantes27,28. Esta información somatosensorial es crítica para el mantenimiento del equilibrio en bipedestación, al integrarse con señales vestibulares y visuales29,30.

Además, la propiocepción de los usos musculares, los órganos tendinosos de Golgi y los receptores cutáneos plantares brindan información sobre presiones de contacto y distribución de carga, facilitando la reconfiguración del esquema corporal y la respuesta motora funcional16,31.

Resultados

Uno de los elementos clave abordados en la intervención fue el control postural anticipatorio (APA), entendido como la preparación previa del sistema nervioso central ante una acción motora que requiere estabilidad y alineación adecuada. En esta paciente, se observó inicialmente una pobre anticipación postural, con desplazamientos del centro de masa fuera de la base de soporte, compensaciones con el tronco y reacciones asociadas en el miembro superior derecho32.

Mediante la facilitación terapéutica y el uso de estrategias sensoriales específicas como el light touch, la estimulación plantar y el concepto CHOR, se logró una mayor integración del hemicuerpo afectado dentro del esquema corporal. El contacto mantenido favoreció una reducción significativa de las reacciones asociadas durante la marcha y tareas en sedente, mientras que la liberación del componente torácico permitió una ejecución más eficiente de las respuestas posturales, reduciendo las compensaciones del lado sano, especialmente durante la fase de impulso de la marcha y en las transferencias funcionales4,25.

Asimismo, se observó una mejora significativa en los patrones de control motor selectivo, aspecto fundamental en pacientes con hemiparesia, quienes tienden a presentar movimientos sinergéticos y escasa disociación entre segmentos corporales. A través del trabajo postural específico, la facilitación de movimientos activos asistidos del tronco, pelvis, escápula y miembros inferiores fue posible incrementar la disociación motora, reducir la rigidez postural y limitar la dependencia de estrategias compensatorias16.

El trabajo en oscilaciones pélvicas controladas estimuló los sistemas vestibular y propioceptivo, mejorando la modulación tónica y la organización del eje axial. Esta intervención favoreció una mayor extensión lineal del tronco, observada tanto en sedente como en bipedestación, lo cual es esencial para la preparación y ejecución del patrón locomotor31,33.

En el segmento distal, particularmente pie y tobillo, la realineación del retropié y la activación de los músculos intrínsecos mediante técnicas como short foot y eversión facilitada, contribuyeron a optimizar la fase de apoyo monopodal, favorecer el contacto inicial del talón y mejorar la activación de las cadenas musculares extensora y estabilizadora del miembro inferior derecho20,24.

Durante la fase de oscilación, la activación selectiva del cuádriceps y del tibial anterior facilitó una flexión controlada de rodilla y tobillo, mejorando la coordinación intersegmentaria y el posicionamiento funcional del pie durante el contacto inicial18. Como resultado, se observó una mejora en la propulsión, el patrón de marcha y la simetría del paso.

Estos avances se reflejaron también en los resultados funcionales medidos mediante herramientas estandarizadas: la Escala de Tinetti mostró un aumento de 14 a 20 puntos, lo cual indica una mejora en el equilibrio y la marcha; mientras que la prueba Get Up and Go pasó de 39 a 33 segundos, evidenciando mayor velocidad funcional y menor riesgo de caída (ver Figura 1). Estos datos respaldan los cambios clínicos observados en la paciente y validan la eficacia del abordaje basado en el MPCB 34,35.

Discusión

La intervención fisioterapéutica basada en el Concepto Bobath permitió observar mejoras funcionales relevantes en esta paciente con hemiparesia derecha post-EVC isquémico. El abordaje integral se sustentó en principios como la facilitación sensoriomotora, la activación del control postural y la integración de funciones clave del movimiento, lo cual coincide con evidencia previa que respalda la efectividad de este enfoque en contextos de neurorrehabilitación16,36.

La estimulación táctil en la planta del pie y la alineación activa del retropié fueron claves para favorecer la activación de receptores cutáneos y propioceptivos20. Este trabajo permitió restablecer el concepto de foot core system, que integra la acción coordinada de estructuras pasivas (ligamentos), activas (músculos) y neurales (propiocepción) del pie20 (ver Figura 3).

Este tipo de estimulación moduló de forma indirecta el tono postural extensor, lo que contribuyó a mejorar la estabilidad en bipedestación y durante el inicio de la fase de apoyo20. Según el Concepto Bobath, esta integración multisensorial desde el centro del cuerpo mejora la capacidad de reacción y adaptación a cambios de postura, y fortalece el equilibrio reactivo, fundamental para evitar caídas y sostener la verticalidad en contextos funcionales16. En este contexto, el trabajo de extensión de cadera realizado con alineación segmentaria y facilitación controlada actúa como un disparador funcional para optimizar el control de postura y locomoción mediante mecanismos subcorticales automáticos, y la extensión axial también favoreció el avance del centro de masa y permite que los movimientos de las extremidades se realicen sobre una base estable, facilitando la generación de fuerza y equilibrio dinámico16.

La mejora en la movilidad torácica tuvo un impacto directo en la sincronización de los APAs, que son activaciones musculares preprogramadas por el sistema nervioso central para estabilizar el cuerpo antes del inicio del movimiento voluntario32.

Según estudios neurofisiológicos25, el "light touch" activa de manera selectiva mecanorreceptores cutáneos de adaptación lenta, los cuales envían aferencias al sistema nervioso central que son integradas en los circuitos de control postural automáticos. Ambas estrategias —CHOR y "light touch"— contribuyeron a mejorar la calidad del movimiento mediante la estabilización proximal, la reorientación de los planos de movimiento y la activación de vías ventromediales implicadas en el control axial, como el tracto reticuloespinal, fundamental para la modulación del tono y el ajuste postural en adultos con lesión neurológica4,33.

Dichos hallazgos se alinean con investigaciones previas que muestran cómo la rehabilitación basada en tareas, acompañada de facilitación manual y trabajo sensorial, puede mejorar los parámetros espaciotemporales de la marcha en personas con daño neurológico3,37,38. Esta participación funcional de la extremidad superior ayudó también a reorganizar la percepción de línea media y a reforzar la conexión entre tronco y cintura escapular4,16.

Otro aspecto destacado fue la respuesta emocional y motivacional de la paciente, que mostró mayor seguridad y confianza al caminar, lo cual también se traduce en una mejor calidad de vida y mayor participación en sus entornos familiares y laborales. Esto refuerza la necesidad de que la intervención fisioterapéutica no solo sea biomecánicamente eficaz, sino también emocionalmente significativa para el paciente.

Conclusión

La intervención realizada en este estudio de caso se fundamentó en los principios del Concepto Bobath, el cual considera al individuo como un todo activo, con capacidad de aprendizaje motor incluso tras una lesión neurológica16. Esta aproximación parte de la observación detallada del movimiento, buscando facilitar patrones de actividad más eficientes mediante la modulación del tono postural, la optimización de la alineación corporal, la disociación de movimientos y la integración sensorial multisistémica4.

En síntesis, este caso clínico ilustra cómo un abordaje global, integrador y orientado a la función, basado en el Modelo de Práctica Clínica del Concepto Bobath, puede generar mejoras tangibles en personas con hemiparesia post-ACV. Los elementos clave que sustentaron el cambio fueron: la activación dirigida del sistema sensorial, el entrenamiento específico del control postural y el uso estratégico de respuestas anticipatorias para preparar el cuerpo ante demandas funcionales. Estos hallazgos refuerzan la importancia de un tratamiento individualizado, activo y centrado en las necesidades reales del paciente, promoviendo su participación en los entornos significativos de la vida diaria3.

Referencias bibliográficas

1. Feigin VL, Stark BA, Johnson CO, Roth GA, Bisignano C, Abady GG, et al. Global, regional, and national burden of stroke and its risk factors, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet Neurol[Internet]. 2021;20(10):795–820. doi: 10.1016/S1474-4422(21)00252-0

2. Langhorne P, Bernhardt J, Kwakkel G. Stroke rehabilitation. Lancet [Internet]. 2011;377(9778):1693–1702. doi: 10.1016/S0140-6736(11)60325-5

3. Michielsen M, Vaughan-Graham J, Holland A, Magri A, Suzuki M. The Bobath concept – a model to illustrate clinical practice. Disabil Rehabil [Internet]. 2017; 41(17):2080-2092. doi:10.1080/09638288.2017.1417496.

4. Vaughan-Graham J, Cott C, Holland A, Michielsen M, Magri A, Suzuki M, et al. Developing a revised definition of the Bobath concept: Phase three. Physiother Res Int [Internet]. 2020;25(3):e1832. doi:10.1002/pri.1832.

5. Marques S, Vaughan-Graham J, Costa R, Figueiredo D. The Bobath concept (NDT) in adult neurorehabilitation: a scoping review of conceptual literature. Disabil Rehabil [Internet]. 2025;47(6):1379-1390. doi:10.1080/09638288.2024.2375054.

6. Cagna-Castillo D, Salcedo-Carrillo L, Carrillo-Larco R, Bernabé-Ortiz A. Prevalence and incidence of stroke in Latin America and the Caribbean: a systematic review and meta-analysis. Sci Rep [Internet]. 2023;13(1):6809. doi: 10.1038/s41598-023-33182-3

7. Pabón-Páramo C. Actualización en la prevalencia y carga de la enfermedad cerebrovascular en Costa Rica en el período comprendido entre 2009 y 2019. Rev Med Cos Cen [Internet]. 2020;86(630):6-15. Disponible en: https://www.medigraphic.com/pdfs/revmedcoscen/rmc-2020/rmc20630c.pdf

8. Longridge T, Mallinson A. A new perspective to interpret how the vestibular efferent system correlates the complexity of routine balance maintenance with management of emergency fall prevention strategies. Audiol Res [Internet]. 2024;14(3):518-544.

9. Duysens J, Clarac F, Cruse H. Load-regulating mechanisms in gait and posture: comparative aspects. Physiol Rev [Internet]. 2000;80(1):83133. doi: 10.1152/physrev.2000.80.1.83

10. Rossignol S, Dubuc R, Gossard JP. Dynamic sensorimotor interactions in locomotion. Physiol Rev [Internet]. 2006;86(1):89-154. doi: 10.1152/physrev.00028.2005

11. Allen JL, McKay JL, Sawers A, Hackney ME, Ting LH. Increased neuromuscular consistency in gait and balance after partnered, dance-based rehabilitation in Parkinson’s disease. J Neurophysiol [Internet]. 2017;118(1): 363-373. doi: 10.1152/jn.00813.2016

12. Bent LR, McFadyen BJ, Inglis JT. Visual-vestibular interactions in postural control during the execution of a dynamic task. Exp Brain Res [Internet]. 2002;146(4): 490-500. Doi: 10.1007/s00221-002-1204-8

13. Carvalho Z, Coelho J, Ramos R, De Oliveira D, Machado W, Maniva S, et al. Use of the Tinetti Index to assess fall risk in patients with sequelae of stroke. J Biomed Scienc Eng [Internet]. 2014;7:1088–1094. doi: 10.4236/jbise.2014.714106

14. Abdollahi M, Rashedi E, Jahangiri S, et al. Fall risk assessment in stroke survivors: a machine learning model using detailed motion data from common clinical tests and motor-cognitive dual-tasking. Sensors (Basel). 2024;24(3):812.

15. Trotman MM, Ha CH. The effects of plantar surface stimulation on neuromuscular responses during standing balance and gait. J Electromyogr Kinesiol. 2025;82:103007. doi:10.1016/j.jelekin.2024.103007

16. Gjelsvik B, Syre L. The Bobath Concept in Adult Neurology. Alemania: Thieme; 2016.

17. Ruget H, Blouin JS, Coyle T, Mouchnino L. Modulation of proprioceptive inflow when initiating a step influences postural adjustments. Exp Brain Res. 2010;201(3):409–418. doi:10.1007/s00221-009-2050-z

18. Yiou E, Caderby T, Delafontaine A, Forucade P, Honeine JL. Balance control during gait initiation: State-of-the-art and research perspectives. World J Orthop [Internet]. 2017;8(11):815-828. doi: 10.5312/wjo.v8.i11.815

19. Perry J, Burnfield JM. Gait analysis: normal and pathological function. 2a ed. Estados Unidos: SLACK Incorporated; 2010.

20. McKeon PO, Fourchet F. Freeing the foot: Integrating the foot core system into rehabilitation for lower extremity injuries. Clin Sports Med [Internet]. 2015;34(2):347–361. doi: 10.1016/j.csm.2014.12.002

21. Tseng SC, Stanhope SJ, Morton SM. Impaired reactive stepping adjustments in older adults. J Gerontol A Biol Sci Med Sci [Internet]. 2009;64A(11):807-815. doi: 10.1093/gerona/glp027

22. Sahrmann SA. Diagnosis and treatment of movement impairment syndromes.Estados Unidos: Elsevier Mosby; 2001.

23. Myers JB, Guskiewicz KM, Schneider RA, Prentice WE. Proprioception and neuromuscular control of the shoulder after muscle fatigue. J Athl Train. 1999 Oct;34(4):362–367.

24. Fraser JJ, Feger MA, Hertel J. Midfoot and forefoot involvement in lateral ankle sprains and chronic ankle instability. Part 1: Anatomy and biomechanics. Int J Sports Phys Ther. 2016 Dec;11(6):992-1005. Disponible en: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5095951/

25. Kouzaki M, Masani K. Reduced postural sway during quiet standing by light touch is due to finger tactile feedback but not mechanical support. Exp Brain Res [Internet]. 2008;188(1):153–158. doi: 10.1007/s00221-008-1426-5

26. Knox MF, Chipchase LS, Schabrun SM, Marshall PW. Anticipatory and compensatory postural adjustments in people with low back pain: a protocol for a systematic review and meta-analysis. Syst Rev. 2016 Apr 16;5:62. doi:10.1186/s13643-016-0242-4. PMCID: PMC4833897. PMID: 27084681.

27. Thompson C, Bélanger M, Fung J. Effects of plantar cutaneo-muscular and tendon vibration on posture and balance during quiet and perturbed stance. Human Mov Sci [Internet]. 2011;30(2):153-171. doi: 10.1016/j.humov.2010.04.002

28. Kennedy PM, Inglis JT. Distribution and behaviour of glabrous cutaneous receptors in the human foot sole. J Physiol [Internet]. 2002;538:995–1002. doi: 10.1013/jphysiol.2001.013087

29. Lacquaniti F, Ivanenko YP, Zago M. Patterned control of human locomotion. J Physiol [Internet]. 2015;593(20):2189-2199. doi: 10.1113/jphysiol.2011.215137

30. Chiba R, Takakusaki K, Ota J, Yozu A, Haga N. Human upright posture control models based on multisensory inputs; in fast and slow dynamics. Neurosci Res [Internet]. 2016;104:96–104. doi: 10.1016/j.neures.2015.12.002

31. Song HS, Park SD, Kim JY. The effects of proprioceptive neuromuscular facilitation integration pattern exercise program on fall efficacy and gait ability in the elderly with experienced fall. J Exerc Rehabil [Internet]. 2014;10(4):236-240. doi: 10.12965/jer.140141

32. Santos MJ, Kanekar N, Aruin AS. The role of anticipatory postural adjustments in cocompensatory control of posture: 2. Biomechanical Analysis. J Electromyogr Kinesiol [Internet]. 2010;20(3):398-405. doi: 10.1016/j.jelekin.2010.01.002

33. Takakusaki K. Functional neuroanatomy for posture and gait control. J Mov Disord. 2017;10(1):1–17. doi: 10.14802/jmd.16062

34. Tinetti ME, Williams TF, Mayewski R. Fall risk index for elderly patients based on number of chronic disabilities. Am J Med [Internet]. 1986;80(3):429–434. doi: 10.1016/0002-9343(86)90717-5

35. Podsiadlo D, Richardson S. The timed “Up & Go”: a test of basic functional mobility for frail elderly persons. J Am Geriatr Soc [Internet]. 1991;39(2):142–148. doi: 10.1111/j.1532-5415.1991.tb01616.x

36. Vaughan-Graham J, Cott C. Defining a Bobath clinical framework- A modified e- Delphi study. . Physiother Theory Pract [Internet]. 2016;32(8):612-627. doi: 10.1080/09593985.2016.1228722

37. Bernhardt J, Hayward KS, Dancause N, Lannin NA, Ward NS, Nudo RJ, et al. A stroke recovery trial development framework: Consensus-based core recommendations from the second Stroke Recovery and Rehabilitation Roundtable. Int J Stroke. 2019;14(8):792-802. doi: 10.1177/1747493019879657.

38. Luft AR, Macko RF, Forrester LW, Villagra F, Ivey F, Sorkin JD, et al. Treadmill exercise activates subcortical neural networks and improves walking after stroke: a radnomized controlled trial. Stroke [Internet]. 2008;39(12):3341–3350. doi: 10.1161/STROKEAHA.108.527531