ARTÍCULO DE REVISIÓN

Aporte del profesional en terapia respiratoria en la atención de las principales enfermedades respiratorias en el primer nivel de atención de salud en Costa Rica

Contribution of the respiratory therapy professional in the care of the main respiratory diseases at the first level of health care in Costa Rica

Título corto: Terapia respiratoria en la atención de enfermedades respiratorias en el primer nivel de salud costarricense.

Autor: Elena Moya-Brenes1, Ana Lucía Ordóñez-Wong2, Kristy Sánchez-Guevara2, Sharon Calvo-Gómez3

Filiación: 1 Terapeuta Respiratorio Independiente, Cartago, Costa Rica. 2 Terapeuta Respiratorio Independiente, San José, Costa Rica. 3 Terapeuta Respiratoria, Profesora, Universidad Santa Paula, Tres Ríos, San José, Costa Rica. Departamento de Investigación, Universidad Internacional de las Américas, San José, Costa Rica.

Correspondencia: Ana Lucía Ordóñez-Wong, correo electrónico: analu-9@hotmail.com

Financiamiento: ninguno.

Rev. Ter. Enero-Junio del 2025; Vol. 19 N°1

Conflictos de Interés: los autores declaran que este artículo es original y se basa en la

Tesis de Grado de su misma autoría: “Aporte del profesional en terapia respiratoria en la aplicación de estrategias para la atención de las principales enfermedades respiratorias en el primer nivel de atención”, presentada en la Universidad Santa Paula, Costa Rica.

Forma de citar: Moya-Brenes E, Ordóñez-Wong AL, Sánchez-Guevara K, Calvo-Gómez S. Aporte del profesional en terapia respiratoria en la atención de las principales enfermedades respiratorias en el primer nivel de atención de salud en Costa Rica. Rev Ter [Internet]. 2025;19(1): 20-36.

Fecha de envío: 7 de junio del 2024.

Fecha de aceptación: 31 de diciembre del 2024.

Abreviaturas: CCSS, Caja Costarricense de Seguro Social; EPOC, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica; FEV1, volumen espiratorio en el primer segundo; FVC, capacidad vital forzada; FEM y PEF, flujo espiratorio máximo o pico espiratorio forzado; SpO2, saturación de oxígeno; TR, terapia o terapeuta respiratorio.

Objetivo: establecer el aporte del profesional en terapia respiratoria en la aplicación de estrategias para la atención de las principales enfermedades respiratorias en el primer nivel de atención de salud en Costa Rica. Metodología: se realizó revisión sistemática narrativa sobre enfermedades respiratorias en el primer nivel de atención, y la intervención del terapeuta respiratorio en estas patologías. Los motores de búsqueda incluyen Google Académico, SciELO, EBSCO host y Redalyc, con una temporalidad del 2013 al 2023, en inglés y español. Se usaron como descriptores: “Enfermedades respiratorias”, “Estrategias de atención”, “Primer nivel”, “intervenciones”, “Atención para enfermedades respiratorias” y “terapia respiratoria”. Se incluyeron 31 artículos científicos que fueron clasificados según el nivel de evidencia de Sackett, de la siguiente manera: uno (3,2%) nivel I, dos (6,4%) nivel II, uno (3,2%) nivel III, doce (38,7%) nivel IV y quince (48,4%) nivel V. Resultados: las estrategias de abordaje de enfermedades respiratorias como el asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquiolitis, y neumonía se basan en lineamientos para estandarizar acciones en el primer nivel de atención con programas de educación, uso de dispositivos, inhaloterapia y broncodilatadores. Brindando una respuesta coordinada y efectiva para estas enfermedades. Conclusiones: la terapia respiratoria juega un papel fundamental en el manejo integral de enfermedades respiratorias. Aunque la estrategia atención para enfermedades respiratorias establece las bases para intervenciones terapéuticas, no considera al profesional en terapia respiratoria en el primer nivel, evidenciando oportunidades para una participación más integral y específica de estas patologías.

Palabras clave: terapia respiratoria; enfermedades respiratorias; atención sanitaria de primer nivel; estrategias de salud.

Objective: to establish the contribution of Respiratory Therapy professionals in applying strategies for addressing major respiratory diseases in the first level of health care in Costa Rica. Methodology: a systematic narrative review on respiratory diseases was conducted at the primary care level, focusing on the respiratory therapist's intervention in these pathologies. The search engines used included Google Scholar, SciELO, EBSCOhost, and Redalyc, covering the period from 2013 to 2023, in both English and Spanish. The descriptors used were "Respiratory diseases," "Care strategies," "Primary care," "Interventions," "Care for respiratory diseases," and "Respiratory therapy." 31 scientific articles were included and classified according to Sackett's level of evidence: one (3.2%) at level I, two (6.4%) level II, one (3.2%) at level III, twelve (38.7%) at level IV, and fifteen (48.4%) at level V. Results: the approach strategies for respiratory diseases such as asthma, chronic obstructive pulmonary disease, bronchiolitis, and pneumonia are based on guidelines to standardize actions at the primary care level. This involves programs for education, the use of devices, inhalation therapy, and bronchodilators, providing a coordinated and effective response to these diseases. Conclusions: respiratory therapy plays a fundamental role in the comprehensive management of respiratory diseases. While the respiratory disease care strategy establishes the foundation for therapeutic interventions, it does not include the respiratory therapy professional at the primary level, highlighting opportunities for a more comprehensive and specific involvement in these pathologies.

Keywords: respiratory therapy, respiratory diseases, primary healthcare, health strategies.

La población mundial ha experimentado un crecimiento exponencial1, lo que ha llevado a un aumento significativo en las enfermedades respiratorias (ER) en todos los grupos etarios. Estas afecciones se han identificado como una causa significativa de mortalidad2, representando el 28,6 por cada cien mil habitantes, según la Organización Mundial de la Salud (OMS)3.

Entre las ER de mayor prevalencia se encuentran: el asma, la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), la fibrosis pulmonar, el síndrome de apnea del sueño, la hipertensión pulmonar, entre otras4; la OMS estima que alrededor de 235 millones de personas padecen asma y, aproximadamente, 74 millones padecen EPOC5.

Las ER son la principal razón de consulta externa en el primer nivel de atención en Costa Rica, según datos del Expediente Digital Único en Salud (EDUS) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La CCSS forma parte del Sistema Nacional de Salud de Costa Rica y tiene como objetivo principal proporcionar servicios de salud a toda la población con una cobertura que ronda el 90% de la misma. Su sistema de atención se divide en tres niveles: el primer nivel comprende los servicios básicos de menor complejidad y brinda atención primaria; el segundo nivel, brinda apoyo al primer nivel mediante intervenciones en especialidades básicas y subespecialidades; por último, el tercer nivel actúa como proveedor de servicios ambulatorios y de hospitalización más complejos6.

De esta manera, han surgido estrategias específicas para la atención de patologías respiratorias, como la estrategia Atención Para las Enfermedades Respiratorias (APER) en el primer nivel de atención y las Clínicas de Atención Integral Respiratorio Especializado (AIRE)7, la cual se ejecuta en los tres niveles de atención institucional, de acuerdo con la conformación del equipo de salud6.

El TR podría desempeñar un papel clave en el manejo de problemas respiratorios en este nivel en Costa Rica, beneficiando al equipo de salud y a los usuarios con acciones específicas para mejorar la asistencia integral6.

Se realizó una revisión sistemática narrativa sobre el aporte del profesional en TR en la aplicación de estrategias para la atención de las principales enfermedades respiratorias en el primer nivel de atención de salud en Costa Rica. Los motores de búsqueda utilizados incluyeron Google Académico, SciELO, EBSCO host y Redalyc, con una temporalidad del 2013 al 2023, en idiomas inglés y español. Se usaron como descriptores: “Enfermedades respiratorias”, “Estrategias de atención”, “Primer nivel”, “intervenciones”, “APER” y “terapia respiratoria”.

Los criterios de inclusión fueron artículos normativos acerca de atención de enfermedades respiratorias priorizadas en el primer nivel de atención en Costa Rica y a nivel internacional, aquellos artículos acerca de la definición y características de los niveles de atención en Costa Rica y, finalmente, los artículos acerca de estrategias de atención de las enfermedades respiratorias priorizadas realizadas por el TR.

Se excluyeron artículos acerca de atención multinivel de patologías distintas a las respiratorias en Costa Rica y a nivel internacional, artículos acerca de estrategias de atención de ER no priorizadas y artículos acerca de estrategias de atención de ER en instituciones distintas a la CCSS o su homólogo internacional.

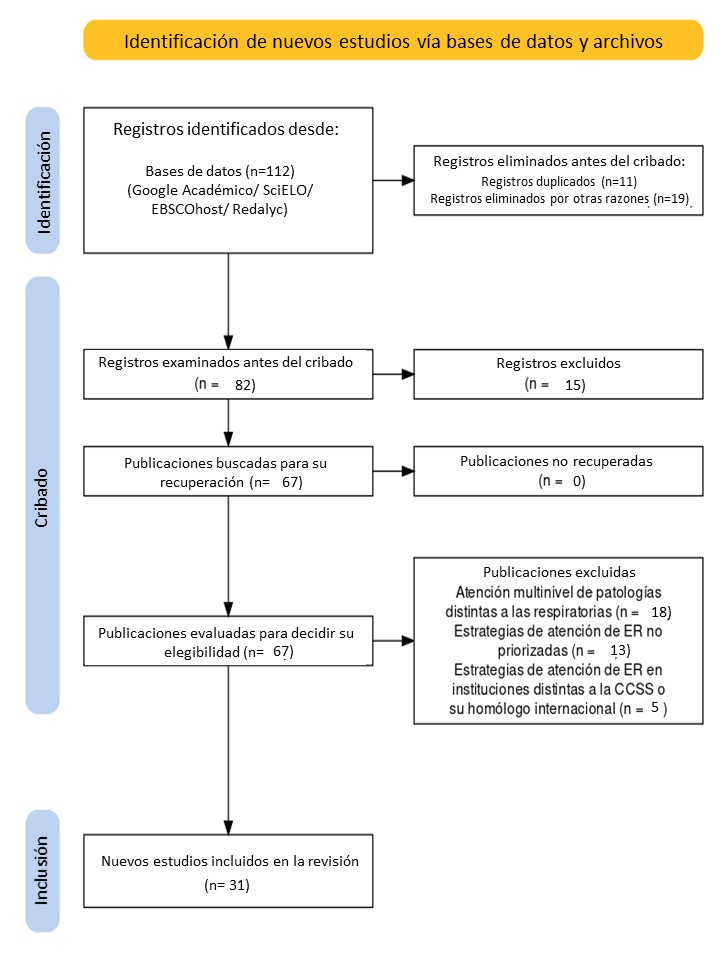

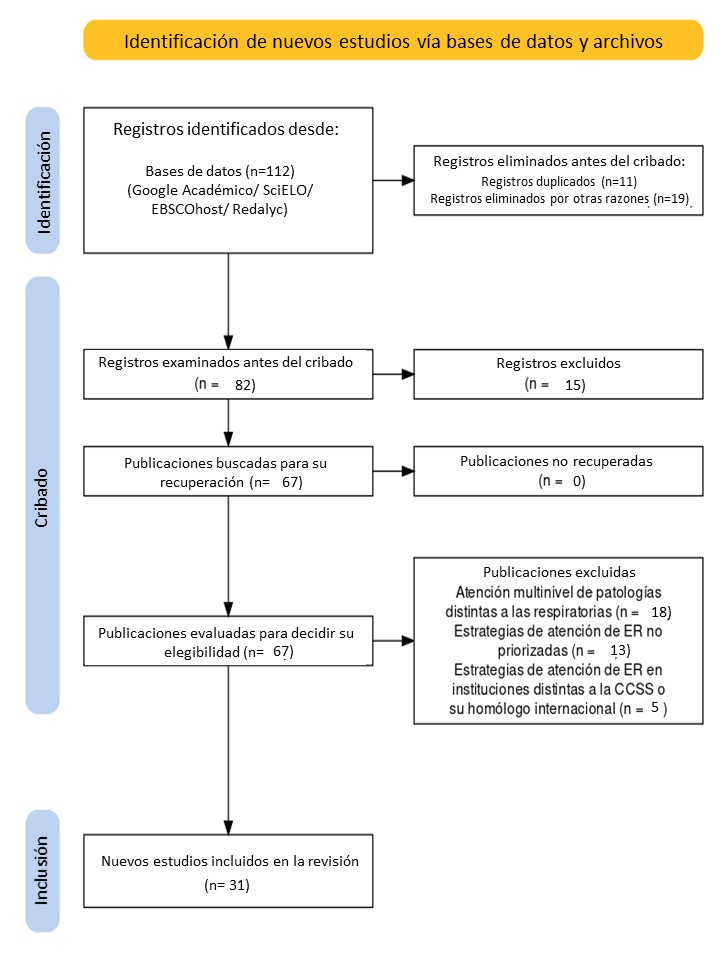

Se incluyeron 31 artículos que fueron clasificados según el nivel de evidencia de Sackett, de la siguiente manera: uno (3,2%) nivel II, uno (3,2%) nivel III, doce (38,7%) nivel IV y diecisiete (54,8%) nivel V. En la figura 1 se resume el proceso de selección de información que se realizó8.

Figura 1. Flujograma de PRISMA para la identificación y selección de los artículos incluidos en el estudio.

Fuente: elaboración propia, según Prisma20208.

Debido a que la salud puede verse deteriorada por patologías respiratorias5, los sistemas de salud han establecido diversas estrategias para el abordaje de las ER, específicamente aquellas que involucran al primer nivel de atención, siendo este el más afectado por la demanda de atención9.

Principales estrategias de abordaje de las enfermedades respiratorias utilizadas en el primer nivel de atención de salud

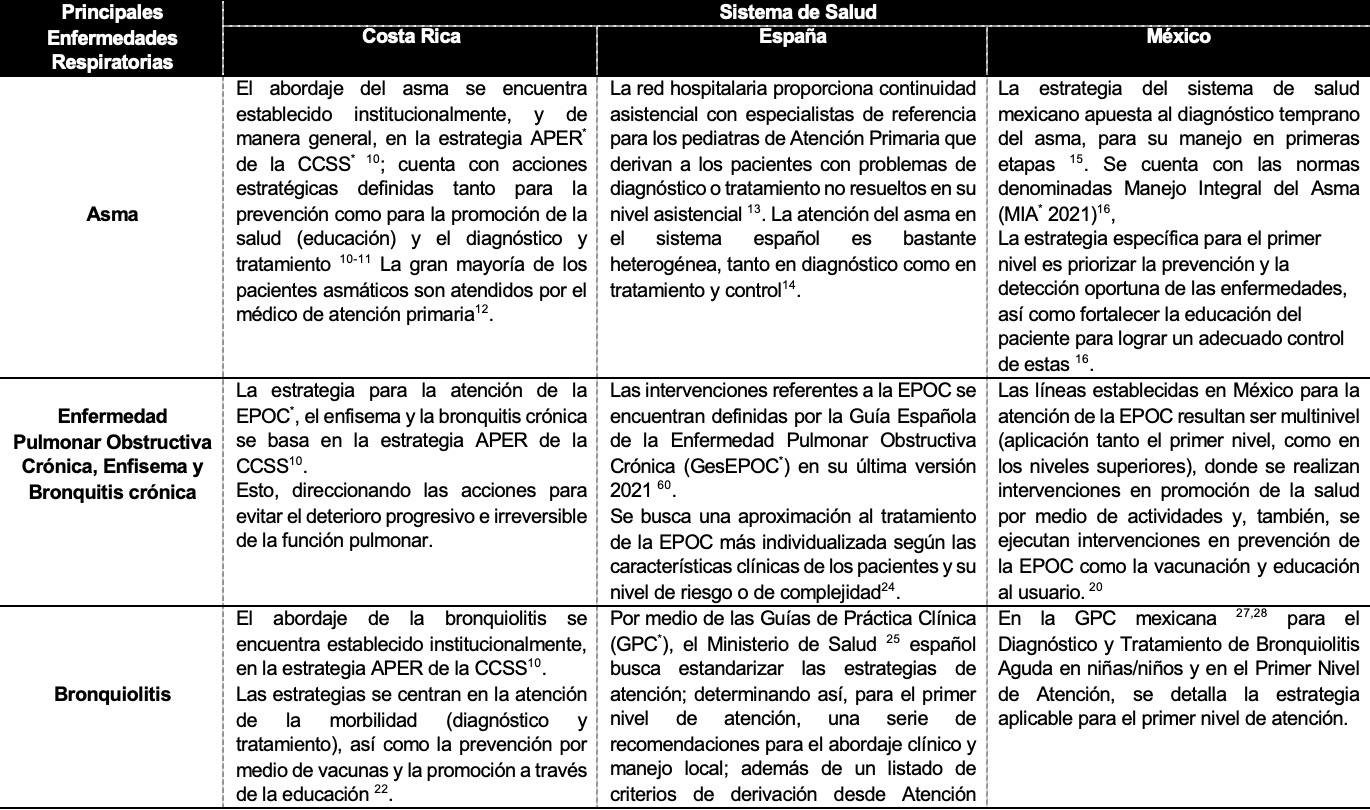

De los artículos revisados para esta investigación se determinaron las principales estrategias de abordaje de las ER, específicamente para asma, EPOC, enfisema y bronquitis crónica, bronquiolitis y neumonía, implementadas en los sistemas de salud costarricense, mexicano y español, las cuales se exponen a continuación.

Asma

En cuanto a las principales estrategias para el abordaje del asma, en Costa Rica, se destaca que sus acciones están basadas en los lineamientos institucionales. Como el “Lineamiento para la atención de los pacientes adultos con exacerbaciones asmáticas para el primer nivel y en los servicios de emergencias de la CCSS”10, se estandariza el manejo institucional del asma con posibilidad de alternativas de atención como Clínicas de Aire.

En el primer nivel de atención se debe abordar la educación, prevención y control de crisis, a través de la revisión de los medicamentos de inhaloterapia o broncodilatadores8. Se enfatiza que todos los pacientes con patologías respiratorias crónicas, como el asma, deben ser referidos a una Clínica AIRE11.

Los programas y planes integrales de atención al asma en España suponen una apuesta para conseguir los mayores beneficios para la salud de los individuos en la que cada nivel de atención aporta un valor añadido a la persona en su proceso de enfermedad, presentándose estos de forma heterogénea en los ámbitos de diagnóstico, tratamiento y control 12,13. Esta heterogeneidad es más amplia, al contemplar que se requiere un mejoramiento en la formación de profesionales y la implementación de programas de educación en el seguimiento de la enfermedad centrando los objetivos en el control del asma y la adhesión al tratamiento14.

Asimismo, el abordaje implementado en México apuesta a un apoyo en la telesalud y tele-espirometría como herramientas innovadoras para mejorar el diagnóstico de asma15. De igual manera, las estrategias pretenden estandarizar el tratamiento del asma por medio de una metodología para la adaptación local de guías internacionales de alta calidad, que sirven de guías de referencia 16.

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, Enfisema y Bronquitis crónica

En Costa Rica se cuenta con el documento institucional denominado “Lineamiento para el manejo de las exacerbaciones de pacientes con EPOC en los servicios de urgencia y emergencias de la CCSS”; el contenido se aplica para todos los niveles de atención. La estrategia para la atención de la EPOC, el enfisema y la bronquitis crónica se basa en la estrategia APER de la CCSS11.

La estrategia inicial para la EPOC busca confirmar el diagnóstico, evaluar causas y severidad, identificar comorbilidades, iniciar tratamiento de la exacerbación y garantizar seguimiento. Esto incluye considerar la asistencia temprana; así pues, en el primer nivel, se enfatiza el seguimiento ambulatorio regular, proponiendo alternativas como Clínicas de EPOC y consultas por Telemedicina17.

De igual manera, el primer nivel de atención debe brindar educación, velar por la optimización del tratamiento ambulatorio (broncodilatadores beta 2, anticolinérgicos y esteroides inhalados), valorar la necesidad de oxigenoterapia domiciliaria y garantizar la supervisión, corrección de la técnica inhaloterapia y uso de espaciadores mediante la referencia del paciente a la Clínica AIRE 17.

En las estrategias españolas para la atención de la EPOC, se definen las acciones para el proceso asistencial o de tratamiento: instrumentos, requerimientos técnico-médicos, farmacología, entre otros; estas acciones se encuentran establecidas para todos los niveles de atención o asistenciales 18. Además, se dirigen acciones hacia a promoción de la salud (estado nutricional o dieta, ejercicio físico) y la prevención de la enfermedad (vacunación, abandono del tabaquismo), sin dejar de lado la rehabilitación19.

En México la EPOC se atiende a través de guías con recomendaciones clínicas. Estas guías se dirigen a médicos, pacientes, cuidadores. La estrategia incluye campañas educativas en diversos medios y niveles. En cuanto a la asistencia, se enfoca en diagnóstico mediante diversas pruebas y se ofrece atención en dos estadios clínicos: EPOC Estable y Exacerbación de la EPOC, con un enfoque multinivel que involucra referencias a especialidades20.

Bronquiolitis

El lineamiento técnico para bronquiolitis aguda en niños estandariza el manejo institucional de Bronquiolitis Aguda en niños atendidos en la Red de Servicios de la CCSS, con el aporte técnico del Hospital Nacional de Niños y la estrategia APER21,22. En caso de no ser posible la resolución en ese primer nivel, debe realizarse referencia al segundo nivel (Pediatría)22,23.

En España, la atención de la bronquiolitis en el primer nivel, existen diferencias entre la práctica clínica habitual y el manejo basado en la evidencia de los casos ambulatorios en el sistema de salud español24. No existe evidencia de que el primer nivel de atención cuente con apoyo del profesional en TR25.

La GPC sobre la bronquiolitis aguda brinda la posibilidad de unificar la práctica clínica habitual, lo que podría representar un uso racional de los recursos sanitarios en el sistema español, a la vez que se da una mejora en la calidad asistencial y la equidad de acceso y utilización de los servicios26.

El Instituto Mexicano del Seguro Social27 busca la estandarización de acciones para la atención de la bronquiolitis desde la Atención Primaria, con recomendaciones de carácter general para aplicación multinivel.

Las GPC son guías de buena práctica clínica diseñadas con el propósito de unificar el manejo clínico basado en estrategias con sustento científico con aplicación concomitante a nivel privado y que, actualmente, se encuentran en proceso de aplicación28.

Por su parte, la estrategia de atención para el tratamiento de la bronquiolitis no recomienda la fisioterapia respiratoria, por lo que se limita a actividades o acciones desde la promoción de la salud29.

Neumonía

Al igual que sucede con otras ER, el primer nivel de atención costarricense basa sus acciones en los lineamientos institucionales21; sin embargo, no existe evidencia de estrategias específicas para la intervención en neumonía para primer nivel de atención, por lo que la intervención en esta patología resulta empírica y con el diagnóstico clínico como punto focal 30.

El manejo o intervención de la neumonía, es prioritario a nivel hospitalario; por lo que las acciones delegadas al primer nivel de atención corresponden a tareas de prevención por medio de la vacunación y a la disminución de la propagación31.

El sistema de salud español sigue las directrices de SEPAR para abordar la neumonía, priorizando servicios de urgencias y hospitales. En el primer nivel, se enfoca en tratamientos ambulatorios y prevención a través de la vacunación32.

Torres et al. 33 resaltan la utilidad de la normativa de la SEPAR para las estrategias españolas para atención de la neumonía, además que esta permite su aplicación en todo el proceso asistencial de la neumonía; es decir, desde el diagnóstico, el tratamiento y la prevención, por parte de la Medicina Primaria.

Sin embargo, el nivel de aplicación es general; con un enfoque prioritario en servicios de urgencias y hospitalarios. En el caso del primer nivel, este se limita a la aplicación de tratamiento ambulatorio y la prevención de la enfermedad por medio de la vacunación 32; este criterio se ve apoyado por Moreno-Pérez et al34, quienes resaltan que el manejo prehospitalario comprende acciones en prevención de la enfermedad y tratamiento ambulatorio.

Las estrategias recomendadas en la GPC mexicana para la prevención, diagnóstico y tratamiento de neumonía adquirida en la comunidad 35, referentes al primer nivel, comprenden acciones de promoción de la salud (educación), prevención de la enfermedad (vacunación) y tratamiento (diagnóstico), todo por medio de algoritmos.

Además, las estrategias plasmadas en las GPC requieren de una aplicación más homogénea, pero que los resultados evidencian una mejora en la calidad de la atención, a su vez, que se requiere una mejora en cuanto a la prevención de la enfermedad36.

En la tabla 1 se presenta un análisis comparativo entre las estrategias implementadas sobre abordaje de las enfermedades respiratorias utilizadas en el primer nivel de atención de salud por los sistemas de salud costarricense, mexicano y el español.

Los sistemas de salud de Costa Rica, México y España comparten estrategias similares en el primer nivel de atención para enfermedades crónicas. Priorizan intervenciones estandarizadas, enfocándose en promoción de la salud, prevención, diagnóstico temprano y tratamiento ambulatorio 10,11,21,12,37.

Evaluaciones e intervenciones que realiza el profesional en Terapia Respiratoria en la atención de las enfermedades respiratorias en el primer nivel de atención

En Costa Rica no hay una intervención del TR en el primer nivel de atención, solamente se le contempla en el accionar definido para el segundo y tercer niveles de atención; sin embargo, y según los lineamentos de APER evidenciado con el perfil profesional, los terapeutas cuentan con la preparación necesaria y suficiente para realizar esta intervención 6,11,38. La tabla 2 resumen las evaluaciones e intervenciones que realiza el profesional en Terapia Respiratoria en la atención de las enfermedades respiratorias en el primer nivel de atención de acuerdo con lo establecido en la estrategia APER.

Asma

Costa Rica, en 2017, registró 78.075 consultas de adultos y 31.542 de menores de 13 años en urgencias por asma aguda severa, evidenciando su naturaleza potencialmente mortal. El tratamiento se enfoca en el reconocimiento temprano y un manejo terapéutico. Evaluaciones como la espirometría, medición del flujo pico y técnicas respiratorias como la técnica Buteyko, método Papworth y yoga Pranayama pueden colaborar reduciendo su impacto en la salud y mortalidad39.

Vázquez-García et al15, enfatizan la importancia de garantizar la capacitación y acreditación adecuadas por parte de los TR, para aquellos que realizan espirometrías en atención primaria. Destacan demostrar la competencia en la ejecución de pruebas, la necesidad de programas de capacitación, supervisión y tecnologías innovadoras para alcanzar este objetivo.

La medición del flujo espiratorio máximo evalúa la capacidad de generar un flujo de aire máximo exhalatorio tras una inhalación profunda. Su versatilidad, al poder realizarse con espirometría o flujómetros mecánicos, la hace accesible y posible. Esta permite la detección temprana de posibles exacerbaciones40.

Los estudios indican que las técnicas respiratorias tienen un impacto significativo en la mejora de los síntomas del asma, así como en la reducción del uso de los broncodilatadores. Además, la aplicación de estas técnicas se ha asociado con una disminución significativa de la hiperventilación medida mediante el cuestionario Nijmegen. Estos hallazgos resaltan la importancia de integrar las técnicas respiratorias en la terapia para pacientes con asma41.

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, enfisema pulmonar y bronquitis crónica

Vázquez-García20, destacan la importancia de abordar la EPOC mediante 40 preguntas clínicamente relevantes consensuadas, con recomendaciones y una guía de práctica clínica (GPC). La cuál proporciona un marco estructurado y facilita la toma de decisiones entre profesionales de la salud y pacientes.

Izquierdo et al42, resaltan la importancia de la terapia respiratoria en el manejo de la EPOC con altas tasas de diagnósticos incorrectos y limitaciones en la Atención Primaria, es esencial fortalecer la evaluación funcional respiratoria, especialmente en entornos con recursos limitados. Recomiendan la participación directa del TR en la Atención Primaria destacando la necesidad de mejorar e incorporar esta profesión.

Se resalta la relevancia de incluir los profesionales en TR en el primer nivel de atención. Se cuenta con una alta prevalencia de pacientes con asma y EPOC, se evidencia la necesidad de conocimientos sólidos en TR para garantizar una atención efectiva, este estudio demostró mejoras significativas en el conocimiento de acuerdo con lo aplicado en México y a pesar de que la certificación posterior fue limitada, aquellos que participaron mostraron estabilidad en sus habilidades a largo plazo43.

Martínez et al 44, indican que la EPOC, una enfermedad crónico-degenerativa, genera invalidez, afecta a la familia y resulta en altos costos médicos. Destacan la importancia crucial de diagnosticarla tempranamente en el primer nivel de atención.

Bronquiolitis

Ibarra et al45, encontraron evidencia moderada a favor del uso de técnicas de modificaciones de flujo espiratorio en lactantes con bronquiolitis, demostrando disminución en el tiempo de recuperación clínica y la puntuación de severidad. En contraste, hallaron evidencia moderada en contra del uso de técnicas de percusión y vibraciones. Los resultados más positivos se observaron al combinar estas técnicas con nebulización hipertónica.

Sánchez et al46, estudiaron la eficacia de la fisioterapia respiratoria mediante espiración lenta prolongada seguida de tos provocada. Concluyeron que esta modalidad no reduce la estancia hospitalaria ni el tiempo de oxigenoterapia en pacientes con bronquiolitis aguda. Sin embargo, en niños con estudio positivo de VRS, se observó una menor necesidad de horas de oxígeno.

Neumonía

El tratamiento usual para la neumonía suele ser farmacológico, y en casos graves, la ventilación mecánica. Debido a la sintomatología, la TR puede ser efectiva, ya que ayuda en el alivio la disnea, el esputo, la tos y mejorar el ejercicio funcional y tolerancia en pacientes con enfermedades respiratorias47.

La TR cuenta con un conjunto de técnicas de tipo físico como drenaje postural, percusión, vibración, tos eficaz, aspiración traqueobronquial, expansión pulmonar, rehabilitación pulmonar, reeducación abdomino-diafragmática, reeducación de la mecánica ventilatoria, control de la frecuencia respiratoria, readaptación al esfuerzo, técnicas de relajación, entre otras 47.

Para valorar la función respiratoria, se han utilizado diferentes mediciones, en algunos se ha utilizado la espirometría para medir las capacidades pulmonares, FEV1, relación FEV1/FVC para indicar el porcentaje del volumen total espirado que lo hace en el primer segundo, FEM y PEF. La saturación de oxígeno (SpO2) se ha medido mediante gasometría arterial y pulsioxímetro47.

Beneficios de la participación del profesional en Terapia Respiratoria en el abordaje de las enfermedades respiratorias que aborda la estrategia APER.

El TR es un profesional especializado en el manejo de enfermedades cardio-respiratorias48. Sus funciones incluyen la promoción, prevención y tratamiento mediante programas educativos, apoyo en el diagnóstico médico, realización de pruebas diagnósticas, intervención terapéutica, monitoreo y seguimiento de intervenciones, participación en programas de rehabilitación cardiopulmonar, investigación, coordinación de servicios de Terapia Respiratoria y desarrollo docente38. La tabla 3 resume los beneficios de la participación del profesional en TR en el abordaje de las enfermedades respiratorias que aborda la estrategia APER.

La falta de adherencia a los tratamientos respiratorios, especialmente en asma y EPOC, es un problema global vinculado a mayor mortalidad y costos socioeconómicos. Los pacientes con asma muestran una baja adherencia a los inhaladores en comparación con los de EPOC, resaltan la necesidad de la participación de los profesionales en TR para educar y motivar a los pacientes en el uso adecuado de los inhaladores49.

Se han encontrado deficiencias en el conocimiento del personal de salud sobre la espirometría como herramienta diagnóstica en el asma y la EPOC en la atención primaria. Se observa un uso limitado de la espirometría en el diagnóstico, lo que lleva a una clasificación inadecuada de pacientes y tratamientos erróneos. Las barreras incluyen la escasa distribución de espirómetros y la falta de conocimiento en su aplicación e interpretación43.

Los programas educativos con participación de los pacientes con asma y EPOC pueden llegar a mejorar, en algún grado, la calidad de vida de los participantes, por medio de una mejora clínicamente relevante en el grado de enfermedad y el riesgo clínico. Muestra una mejora estadísticamente significativa y clínicamente relevante en la calidad de vida, fatiga, sintomatología, capacidad de ejercicio, nivel de disnea y riesgo clínico50.

Tabla 2. Evaluaciones e intervenciones que realiza el profesional en Terapia Respiratoria en la atención de las enfermedades respiratorias en el primer nivel de atención de acuerdo con lo establecido en la estrategia APER.

|

Acción

|

Detalle de la actividad según acción

|

Enfermedades Respiratorias

|

|

Evaluaciones

|

Examen físico

|

Bronquiolitis

|

|

Espirometría

Se realiza en menos de 15 minutos (si es una prueba post broncodilatador puede demorar alrededor de 200 minutos evaluando la respuesta).

El paciente debe de soplar a través de un dispositivo (espirómetro).

Mide el volumen o flujo de aire que se puede exhalar con el mayor esfuerzo después de una inspiración máxima.

Una prueba de calidad requiere de tres maniobras que cumplan los criterios de aceptabilidad establecidos y una máxima coincidencia (repetibilidad) entre los mayores valores tanto para FVC como FEV1 (< 0,15 L)

|

Asma

EPOC

Neumonía

|

|

Flujo espiratorio máximo

Se debe medir cuatro o más veces al día, durante varias semanas y así poder obtener el predicho.

Enseñar al usuario la técnica correcta del procedimiento.

Valoración de la gravedad de las crisis asmáticas.

Establecer la mejor marca personal (MMP*).

Brindar recomendaciones sobre la técnica correcta del uso de inhaladores de dosis medida y espaciador.

|

Asma

|

|

Radiografía de Tórax

Los cambios radiográficos asociados a la EPOC evidencian: aplanamiento diafragmático, incremento de los espacios intercostales, infiltrados pulmonares.

La utilidad de la radiografía de tórax en el paciente con ER se limita a identificar potenciales comorbilidades respiratorias.

|

EPOC

Neumonía

|

|

Oximetría de pulso

Es útil para evaluar los niveles de oxigenación en sangre.

|

EPOC

Neumonía

|

|

Historia clínica

Antecedentes patológicos personales y familiares.

Exposiciones agentes causantes de la patología.

|

Asma

EPOC

Bronquiolitis

Neumonía

|

|

|

Ejercicios Respiratorios

Los ejercicios respiratorios, se centran en mejorar la percepción y control de la hiperventilación en pacientes con ER.

Buscan reducir el uso de músculos accesorios y bloqueos respiratorios.

Educación del manejo del control de la respiración

Reeducación respiratoria diafragmática (RRD),

Implementar: la técnica Buteyko, el método Papworth

Respiración de yoga Pranayama.

Respiración con labios semicerrados, esta técnica es importante para disminuir el atrape aéreo.

|

Asma

EPOC

Bronquiolitis

Neumonía

|

|

Intervenciones

|

Inhaloterapia

La terapia inhalatoria es la vía de mayor elección, porque el tiempo de acción es más rápido.

Se necesita una menor dosis de medicamento y hay menos efectos colaterales.

Se utilizan dispositivos de alto y bajo flujo (para oxígeno terapia, no para aerosoles)

Iniciar el tratamiento óptimo en periodos de exacerbación.

Broncodilatadores: Salbutamol- Atrovent

Antiinflamatorios: Corticoesteroides inhalados

|

EPOC

Bronquiolitis

Neumonía

|

|

Oxigenoterapia

suministro de oxígeno suplementario mediante dispositivos de bajo y alto flujo.

|

EPOC

Bronquiolitis

Neumonía

|

|

Técnicas de higiene broncopulmonar.

Drenaje postural y percusiones

Drenaje autógeno

Técnica de espiración forzada

Técnicas manuales de vibración y percusión.

Eliminación de secreciones mediante el aspirado de boca-nariz-laringe- bronquios

|

Bronquiolitis

Neumonía

|

Fuente: elaboración propia a partir de las referencias 15, 16, 20, 39, 40, 41, 44, 47.

MMP: mejor marca personal, ER: Enfermedad Respiratoria, EPOC: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica

La implementación de centros de diagnóstico espirométrico en unidades de atención primaria y hospitales de segundo nivel, donde no se ejecutaba esta evaluación, ha mejorado la capacidad diagnóstica y resolutiva, teniendo como objetivo final mejorar la detección, diagnóstico y seguimiento de los enfermos con EPOC y asma15.

La fisioterapia respiratoria en pacientes ambulatorios puede modificar el curso de la enfermedad al mejorar la sintomatología y la capacidad funcional, evitando visitas hospitalarias y recaídas. Esto mejora la calidad del proceso de recuperación, la función respiratoria y las capacidades relacionadas con el ejercicio, impactando positivamente en la independencia y calidad de vida de los pacientes47.

La fisioterapia respiratoria busca mejorar la función ventilatoria, aliviar la disnea y favorecer el drenaje de secreciones en pacientes con enfermedades respiratorias. Se asocia con mejoras clínicas, menos complicaciones respiratorias agudas y una mayor calidad de vida51.

Tabla 3. Beneficios de la participación del profesional en TR en el abordaje de las enfermedades respiratorias que aborda la estrategia APER

|

Enfermedad respiratoria

|

Beneficios

|

|

Asma

|

Control de síntomas.

Disminución en los cuadros de exacerbación.

Mayor adherencia al tratamiento.

Implementación de espirometrías.

|

|

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, enfisema pulmonar y bronquitis crónica

|

Apoyo a las actividades de promoción de la salud.

Educación continua tanto a las personas que padecen estas ER, como a los profesionales de los equipos de atención.

Mayor integralidad en el proceso de atención primaria de ER.

Aplicación de estudios especializados, como la espirometría.

Implementación de la rehabilitación básica para la oportuna incorporación a las actividades de la vida cotidiana.

|

|

Bronquiolitis

|

Apoyo a las actividades de prevención de la enfermedad, dirigidas a padres y cuidadores.

Manejo y control de los síntomas, tanto a nivel institucional como domiciliar.

Establecimiento de estrategias de prevención de la enfermedad y promoción de la salud.

|

|

Neumonía

|

Implementación de técnicas de higiene broncopulmonar con la

Posibilidad de un mejor manejo de las secreciones, al brindar educación técnica especializada acerca del uso correcto de dispositivos como la Acapella y dispositivos de expansión pulmonar como el Inspirómetro.

Intervención terapéutica especializada al paciente.

Mayor integralidad en el proceso de atención primaria de la ER, al participar en el manejo y control de los síntomas, tanto a nivel institucional como domiciliar.

|

Fuente: elaboración propia a partir de las referencias 15,38,43,47-51

La estrategia APER de la CCSS sienta las bases para toda intervención terapéutica en ER como el asma, la EPOC (la bronquitis, el enfisema), la bronquiolitis y la neumonía; Costa Rica cuenta con líneas claras para la atención de estas, sin embargo, no se toma en cuenta al profesional en TR en un ámbito tan importante como lo es el primer nivel de atención.

Las estrategias implementadas para el abordaje de las patologías respiratorias, tanto a nivel local como internacional, apuestan a la educación como herramienta para la promoción de la salud respiratoria y al diagnóstico.

Costa Rica carece de estrategias específicas para la intervención en neumonía para primer nivel de atención, según lo señala la evidencia; por lo que la intervención de esta ER resulta empírica, centrada en el diagnóstico clínico, el tratamiento y la prevención.

Para la atención de la bronquiolitis, la mayoría de las acciones para el primer nivel se proyectan hacia la educación para la prevención y hacia el diagnóstico temprano con tratamiento oportuno para la contención comunitaria.

Las estrategias de abordaje de las ER contemplan acciones educativas para la promoción de la salud respiratoria y el diagnóstico temprano para el éxito terapéutico y de recuperación. El TR tiene capacidad técnico-profesional suficiente para ser partícipe de ambas actividades a nivel primario.

El uso de dispositivos, como el flujo pico, el espaciador, el espirómetro, la Acapella y el Inspirómetro incentivo y otras actividades como la espirometría, los ejercicios respiratorios y la educación, evidencian espacios en que puede intervenir el TR para un accionar multidisciplinario y específico a las necesidades de las personas con ER.

La TR desempeña un papel fundamental en el manejo integral de pacientes con ER, a lo largo de esta revisión se ha destacado la importancia de las técnicas y estrategias para la evaluación e intervención.

Las intervenciones ejecutadas desde la TR han demostrado ser efectivas para mejorar la función pulmonar, aliviar los síntomas, reducir las exacerbaciones y, en última instancia, mejorar la calidad de vida de los pacientes con ER atendidos en el primer nivel de atención.

Referencias bibliográficas

- Organización de las Naciones Unidas [Internet]. Nueva York: La organización; 2022. Desafíos Globales: Población. [aprox. 8 pantallas]. Disponible en: https://www.un.org/es/global-issues/population#:~:text=El%2015%20de%20noviembre%20de,a%208000%20millones%20de%20habitantes

- Instituto Nacional de Estadística y Censo [Internet]. San José: INEC; 2022. Estadísticas demográficas [aprox. 2 pantallas]. Disponible en https://inec.cr/estadisticas-fuentes/estadisticas-demograficas

- Organización Panamericana de la Salud [Internet]. Washington: OPS; 2021. La Carga de las Enfermedades Respiratorias Crónicas [aprox. 3 pantallas]. Disponible en: https://www.paho.org/es/enlace/carga-enfermedades-respiratorias-cronicas

- Ministerio de Salud (ARG) [Internet]. Buenos Aires: El Ministerio; 2023. Glosario de Salud: Enfermedades respiratorias crónicas [aprox. 3 pantallas]. Disponible en https://www.argentina.gob.ar/salud/glosario/enfermedades-respiratorias-cronicas#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20son%3F,pulmones%20y%20la%20caja%20tor%C3%A1cica

- Calero G. TOPDOCTORS[Internet]. España: TOPDOCTORS; 2012. Diccionario médico: Enfermedades respiratorias [aprox. 5 pantallas]. Disponible en https://www.topdoctors.es/diccionario-medico/enfermedades-respiratorias

- García González R. El Sistema Nacional de Salud en Costa Rica: Generalidades[Internet]. San José: CENDEISSS;2004. Disponible en: https://www.binasss.sa.cr/opac-ms/media/digitales/El%20Sistema%20nacional%20de%20salud%20en%20Costa%20Rica.%20Generalidades.pdf

- Caja Costarricense de Seguro Social. Plan para mejorar calidad de vida de pacientes con enfermedades respiratorias [Internet]. San José: CCSS; 2016 [citado el 03 de febrero de 2023]. Disponible en https://www.ccss.sa.cr/noticias

- HaddawayNR, Page MJ, Pritchard CC, McGuinness LA. PRISMA2020: An R package and Shiny app for producing PRISMA 2020-compliant flow diagrams, with interactivity for optimized digital transparency and Open Synthesis. Campbell Syst Rev [Internet]. 202;18(2): e1230. doi:https://doi.org/10.1002/cl2.1230

- Pontificia Universidad de Chile. Epidemiología de las enfermedades respiratorias[Internet]. Chile: Escuela de Medicina; 2021. Disponible en https://medicina.uc.cl/wp-content/uploads/2021/09/I.-Epidemiologia-de-las-enfermedades-respiratorias.pdf

- Caja Costarricense de Seguro Social. Lineamiento para la atención de los pacientes adultos con exacerbaciones asmáticas para el primer nivel y en los servicios de urgencia y emergencias de la CCSS. San José: Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud; 2019.

- Caja Costarricense de Seguro Social. Lineamientos para la conformación y funcionamiento de Clínica AIRE (Atención Integral Respiratorio Especializado) en cada Área de Salud y Hospitales de la CCSS de los Tres Niveles de Atención. San José: Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud; 2018.

- Praena M. Asma en el niño y adolescente (controversias): Atención Primaria versus Atención Hospitalaria. A favor del manejo en Atención Primaria. Rev Pediatr Aten Primaria [Internet]. 2014;16(23):16. doi:https://dx.doi.org/10.4321/S1139-76322014000200002

- Calvo E, Trigueros JA, López A, Sánchez G. Control del asma en pacientes que acuden a consulta de atención primaria en España (estudio ACTIS). Aten Primaria[Internet]. 2017;49(10):586-592.doi:https://doi.org/10.1016/j.aprim.2016.12.005

- Molina J, Mascarós E, Ocaña D, Simonet P, Campo C. Recursos asistenciales en atención primaria para manejo del asma: proyecto Asmabarómetro. Atenc Primaria [Internet]. 2020;52(4):258-266. doi:https://doi.org/10.1016/j.aprim.2018.09.009

- Vázquez-García JC, Benítez-Pérez RE, Sánchez-Gallén E, Fernández-Vega M, Hernández-Zenteno R, Salas-Hernández J, et al. Estrategia de telesalud para mejorar el diagnóstico de EPOC y asma en México en el primer nivel de atención. Neumol Cir. Tórax [Internet]. 2021;80(1):11-18. doi:https://doi.org/10.35366/99449

- Larenas-Linnemann D, Salas-Hernández J, Del Río-Navarro BE, Luna-Pech JA, Navarrete-Rodríguez EM, Gochicoa L, et al. MIA 2021, Manejo Integral del Asma. Lineamientos para México. Rev Alerg Mex [Internet].; 2021;68(1): s1-s122. doi:https://doi.org/10.29262/ram.v68i5.880

- Caja Costarricense de Seguro Social. Lineamiento para el manejo de las exacerbaciones de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) en los servicios de urgencia y emergencias de la CCSS. San José: Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud;2019.

- Miravitlles M, Calle M, Molina J, Almagro P, Gómez JT, Trigueros JA, et al. Actualización 2021 de la Guía Española de la EPOC (GesEPOC). Tratamiento farmacológico de la EPOC estable. Arch Bronconeumol [Internet]. 2022;58(1):t159-t170. doi: 1016/j.arbres.2021.03.005

- De Abajo AB, Díaz A, González-Gallego J, Peleteiro B, Capón J, Mahmoud O, et al. Estimación de actividades preventivas en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Estudio ADEPOCLE. Nut Hosp [Internet]. 2016;33(5):1187-1193. doi:https://dx.doi.org/10.20960/nh.585

- Vázquez-García JC, Hernández-Zenteno RJ, Pérez-Padilla JL, Cano-Salas MC, Fernández-Vega M, Salas-Hernández J, et al. Guía de Práctica Clínica Mexicana para el diagnóstico y tratamiento de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Guía Mexicana de EPOC, 2020. Neumol Cir Tórax [Internet]. 2019; 78 (S1): s1-s76. doi:https://dx.doi.org/10.35366/NTS191A

- Jiménez M, Gómez F, Mata Z. Enfermedades Respiratorias [Internet]. San José,CR:EDNASSS-CCSS;2004. Disponible en: https://repositorio.binasss.sa.cr/server/api/core/bitstreams/3b797fca-5db1-457f-9e1a-ff1423458fbd/content

- Caja Costarricense de Seguro Social. Lineamiento técnico LT.GMDDSS.261018 Bronquiolitis aguda en niños y niñas[Internet]. San José, CR: Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud;2018. Disponible en: https://repositorio.binasss.sa.cr/server/api/core/bitstreams/3fe5bfc3-f293-470c-a3ae-2e8960d46e1f/content

- Ávila L, Yock-Corrales A, Jiménez AL, Calvo M, Solís A, Hoepker A, et al. Actualización en el abordaje y el manejo del paciente con bronquiolitis en Costa Rica. Acta Pediatr costarric [Internet]. 2010;22(2):104-112. Disponible en https://www.binasss.sa.cr/revistas/apc/v22n2/art7.pdf

- Ochoa C, González J. Manejo de la bronquiolitis aguda en atención primaria: análisis de variabilidad e idoneidad (proyecto aBREVIADo). An Pediatr [Internet]. 2013;79(3):167-176. doi: 1016/j.anpedi.2013.01.015

- Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Guía de Práctica Clínica sobre la Bronquiolitis Aguda [Internet].Catalunya, España:el Ministerio;2011. . Disponible en https://portal.guiasalud.es/wp-content/uploads/2018/12/GPC_475_Bronquiolitis_AIAQS_resum.pdf

- Simó G, Claret C, Luaces MD, Estrada J, Pou J. Guía de práctica clínica sobre la bronquiolitis aguda: recomendaciones para la práctica clínica. AnPediatr [Internet]. 2010;73(4); 208.e1-208.e10. doi: 1016/j.anpedi.2010.04.015

- Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y tratamiento de bronquiolitis aguda en niñas/niños y en el Primer Nivel de Atención [Internet]. México: el Instituto; 2015. Disponible en https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/032GER.pdf

- Oñate AL, Rendón ME, Iglesias J, Bernárdez I. Apego a guías clínicas para el manejo de bronquiolitis. Bol Med Hosp Infant Mex[Internet]. 2014; 71(4); 227-232. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.bmhimx.2014.08.007

- Saseta MD, Malvaso R, Marcelo R, Fernández G, Maydana M. Guía de diagnóstico y tratamiento: bronquiolitis aguda. Ludov Pediatr[Internet]. 2017;20(2):26-33. Disponible en https://docs.bvsalud.org/biblioref/2018/07/906430/05_guia_proc_inst-2017-nro-2-pag-26-a-32.pdf

- Agüero AC, Rivera S, Salas F. Abordaje actualizado sobre la neumonía adquirida en la comunidad en adultos. Rev Cienc Salud [Internet]. 2020;4(3):54-64. doi: https://doi.org/10.34192/cienciaysalud.v4i3.148

- Herrera-Bandek ME, Obando-Estrada S, Porras-Umaña T. Neumonía adquirida en la comunidad: diagnóstico y tratamiento. Acta Acad [Internet]. 2022;70(Mayo);149-166. Disponible en http://revista.uaca.ac.cr/index.php/actas/article/view/1342

- Menéndez R, Cilloniz C, España P, Almirall J, Uranga A, Méndez R, et al. Neumonía adquirida en la comunidad. Normativa de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR). Actualización 2020. Arch Bronco neumol[Internet]. 2020,56(1);1-10. doi: 1016/j.arbres.2020.01.014

- Torres A, Barberán J, Falguera M, Menéndez R, Molina J, Olaechea P, et al. Guía multidisciplinar para la valoración pronóstica, diagnóstico y tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad. Med Clin [Internet]. 2013;140(5): 223.e1–223.e19. doi: 1016/j.medcli.2012.09.034

- Moreno-Pérez D, Andrés A, Tagarro A, Escribano A, Figuerola J, García JJ et al. Neumonía adquirida en la comunidad: tratamiento ambulatorio y prevención. An Pediatr[Internet]. 2015;83(6): 439.e1-439.e7.doi: 1016/j.anpedi.2014.10.028

- Instituto Mexicano del Seguro Social. Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad. Evidencias y Recomendaciones [Internet]. México:IMSS; 2017. Disponible en https://imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/234GER.pdf

- Mesino T, Álvarez AS. Apego a la guía de práctica clínica en el tratamiento de la neumonía. Med Gen Fam [Internet]. 2019;8(3):93-96. doi:http://dx.doi.org/10.24038/mgyf.2019.031

- Franken S, García AM, Pabón D. Actualización del asma. Rev Med Sinerg[Internet]. 2021;6(10):e717. doi:https://doi.org/10.31434/rms.v6i10.717

- Reglamento y normativa del perfil del terapeuta respiratorio. Diario Oficial La Gaceta (CR),160 (24 de agosto del 2017). Disponible en http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=76510

- Caja Costarricense de Seguro Social. Lineamiento Técnico LT.GM.DDSS.240320. Versión 2 Manejo de niños y niñas sospechosos, probables o confirmados con la enfermedad covid-19. Costa Rica: Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud; 2020. Disponible en https://repositorio.binasss.sa.cr/server/api/core/bitstreams/1719caad-526a-4636-bc93-aef83033c5a1/content

- Herrera-Sánchez A, Álvarez-Chávez FE, Castillo-Hernández MC, Orihuela O, Guevara-Balcázar G, Martínez-Godínez MA, et al. Flujometría versus espirometría para el diagnóstico de asma en adultos. Rev Alerg Mex[Internet]. 2019; 66(3):308-313. doi: 10.29262/ram. v66i3.630

- Vilaró J, Gimeno-Santos E. Eficacia de la fisioterapia respiratoria en el asma: técnicas respiratorias. Rev Asma [Internet]. 2016;1(2):41-45. Disponible en https://separcontenidos.es/revista3/index.php/revista/article/view/105/106

- Izquierdo JL, Morena D, González Y, Paredero JM, Pérez B, Graziani G, et al. Manejo clínico de la EPOC en situación de vida real. Análisis a partir de big data. Arch Bronconeumol[Internet]. 2021; 57(2): 94-100.doi:https://doi.org/10.1016/j.arbres.2019.12.025

- Benítez-Pérez RE, Vázquez-García JC, Sánchez-Gallén E, Salas-Hernández J, Pérez-Padilla R, Reyes-Herrera A, et al. Impacto de un programa educativo de espirometría en el primer nivel de atención en México. Neumol Cir Torax[Internet]. 2021;80(1):29-385. doi:https://doi.org/10.35366/99451

- Martínez M, Rojas A, Lázaro RI, Meza JE, Ubaldo L, Castellanos MA. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Bases para el médico general. Rev Fac Med UNAM; 2020; 63(3):28-35. Disponible en: https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=93313

- Ibarra J, Beltrán E, Quidequeo D, Antillanca B, Fernández MJ, Eugenin D. Efectividad de las diferentes técnicas de fisioterapia respiratoria en la bronquiolitis. Revisión sistemática. Rev Med Electrón [Internet] 2017;39(3):529-540. Disponible en http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1684-18242017000300011

- Sánchez M, Martín R, Cano J, Martínez G, Gómez J, Yep G, et al. Estudio de la eficacia y utilidad de la fisioterapia respiratoria en la bronquiolitis aguda del lactante hospitalizado. Ensayo clínico aleatorizado y doble ciego. An Pediatr[Internet. 2012;77(1):5-11. doi: 1016/j.anpedi.2011.11.026

- Lacuey-Barrachina E, Cuello-Ferrando A, Buil-Mur MI, Nager V. Abordaje fisioterapéutico en la neumonía. Revisión sistemática. Rev ElectronPortalesMedicos.com[Internet]. 2021;15(8):[aprox 9 pantallas]. Disponible en https://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/abordaje-fisioterapeutico-en-la-neumonia-revision-sistematica/

- Red de Salud Armenia. Manual de Terapia Respiratoria [Internet]. Colombia: Comité Institucional de Desarrollo Administrativo;2015. Disponible en https://redsaludarmenia.gov.co/v2/files/M-GH-M-032%20Manual%20Terapia%20Respiratoria.pdf

- Saraguro BL, Hoyos RA, LópezMF. Nivel de adhesión y prevalencia a inhaladores en pacientes ambulatorios con Asma y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Rev Med Cient CAMbios[Internet]. 2021; 20(1):74-79. Disponible en doi: https://doi.org/10.36015/cambios.v20.n1.2021.631

- Blánquez C, Colungo C, Alvira MC, Kostov B, González-de Paz L, Sisó-Almirall A. Efectividad de un programa educativo de rehabilitación respiratoria en atención primaria para mejorar la calidad de vida, la sintomatología y el riesgo clínico de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Aten Primaria[Internet]. 2018;50(9):539-546.doi: 1016/j.abril.2017.03.019

- Martínez E, Fernández Y, Gálvez MA, Prieto C, Marco E, Bello MT. La importancia de la fisioterapia respiratoria. Rev Sanit Invest[Internet]. 2023:[aprox 9 pantallas]. Disponible en https://revistasanitariadeinvestigacion.com/la-importancia-de-la-fisioterapia-respiratoria/#google_vignette